新潟県上越市高田地区に現存する日本最古級の映画館「高田世界館」。動画配信全盛の現代にあって、映画館を盛り立てようと日々奮闘する支配人の上野迪音さんに、映画の楽しみ方を教えていただきます。

9月ももう下旬です。あの暑かった日々もようやくひと段落し(長い夏でしたね…)、朝晩の涼しさにいよいよ秋が深まる気配を感じます。なんなら先月下旬にも巷では「空気の中に秋の気配を感じます」という(風流な)声も聞かれたりしたのですが、なんのことはない、ただ前線が通過した後の涼しい風が紛れ込んだだけで、依然として夏は終わってなかったのです。だから、今度こそは、流石に、という思いでおります。

私の家では家庭菜園をやっているのですが、夏野菜の代表格であるピーマンなどはこの暑さのせいで一向に生育せず、9月に入って酷暑が和らいでから、むしろ大きく成長しております。夏野菜たちも混乱するほどの暑さということで、これはまさしく異常気象なのでしょう。

昔の人であれば、季節の移り変わりに、肌で感じる“秋の空気”に一句読んだりもしたのでしょうが、そうしたポエジーも何もないような、極端な状況――言葉を変えれば殺伐とした状況――がいま私たちの眼前に立ち現れているように思います。

上越ではご存知の通り、7月から水不足が深刻な状況に陥りました。あれほどまでに水を求めていたわけですが、9月には直江津を中心に水害レベルの大雨に見舞われることとなりました。一時はダムの貯水率が10%を切る瞬間もありましたが、その後も続いた激しい雨のおかげで、皮肉にも40%強まで回復しました。あれほど市民が気にかけ、社会的にヒステリックな状況にまでなりかけていた節水要請は、一体何だったのかという気さえします。

自然の力の前ではなすすべもなく、結局は自然が解決してしまった──その状況に呆気にとられてしまうかのようです。視線を広げれば、全国ニュースでは連日のように異常な高温とともに水害が報じられ、明らかに気候が違うフェーズに入ったのだということを、多くの人が実感するところなのではないでしょうか。

結局のところ、これまでの安定した気候というものは一過性のもので、容易にそのバランスが崩れてしまう。そんな感覚を今まさに共有しているのではないかと思います。

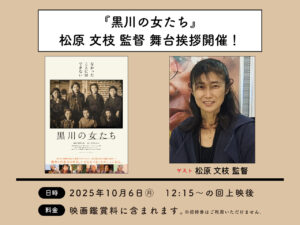

さて、高田世界館では現在、ドキュメンタリー映画『黒川の女たち』がヒットしています。このコラムが出る頃にもまだ上映が続いているほどのロングランとなっており、戦争を題材にしたドキュメンタリー映画としては異例の状況です。

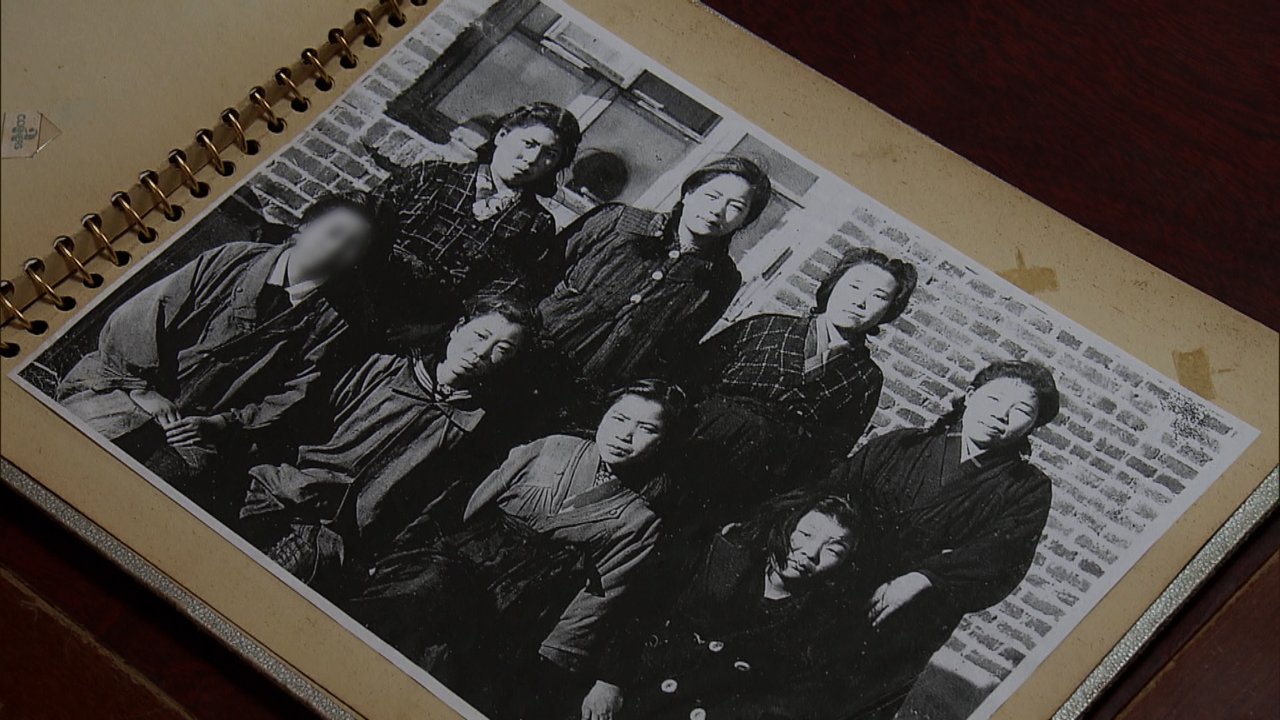

作品は、戦時中に満州へ渡った開拓団の女性たちに起きた悲劇を描いています。日本の敗戦が色濃くなる中で満州に侵攻してきたソ連軍に「性接待要員」として女性たちを差し出すよう迫られたのです。彼女たちの文字通りの献身によって開拓団の人々は生きながらえることができたのですが、日本に帰ってからも女性たちは誹謗中傷に晒されることとなりました。

歴史上の悲劇を題材とした作品ではありますが、一方で、女性たちの尊厳の回復、その過程を描いた現在進行形の作品でもあります。そういう意味では、希望のある映画とも言えるでしょう。実際、この作品を観ながら涙する方も多く、単なる歴史の記録としてではなく、人間を描いた作品として受け止められているのです。

重いテーマゆえに、当初は受け入れられるか不安もありました。ところが蓋を開けてみれば、連日多くの方が映画館に足を運び、人々の強い関心を呼んでいることが窺えます。戦後80年を機に企画した他の作品にしてもそうですが、これまでにない手応えを感じています。もしかしたら、世界が思わぬ方向へと変化していく中で、「変えてはいけない」価値観のようなものを、人々が確かめたくなっているのかもしれません。

今年もすでに様々な出来事がありました。国際社会の動揺を象徴するトランプ大統領の誕生、そして政治家によるひめゆり学徒隊への度重なる誹謗中傷──こうした動きもまた、人々を映画へと向かわせる要因となっているのではないでしょうか。戦後80年という数字上の節目以上に、この一年を「大きな激動の瞬間」として生きているという感覚があります。まさに肌身で社会の変動を感じる年なのではないでしょうか。

あらゆる規範的なものが崩され、かつては非常識とされたことが堂々とまかり通る。むしろ、そうしたことをあえて引き起こす人間の方が「カッコいい」と思われる風潮すらある。

私も決して無関係とは言いません。かつてはむしろそうしたものを積極的に信奉し「ロック」や「パンク」を聴き、熱狂していたわけですから。

ではそのような中で本当に残さなければならないものとは?

この激動の時代にあって、変わらずにいることはとても難しいのかもしれません。規範的なことを唱えれば唱え続けるほどに旧態依然と見られ、地味だ退屈だと見なされる。こうした枠組みは「バズる」言説によってあっという間に消し飛んでしまうことでしょう。結果、極端な方に変化が促される。

瞬間風速的な情報空間において、映画はむしろ「遅さ」をこそ是とすべきなのかもしれません。新聞とともに「オールドメディア」だと言われる日も近いのかもしれません。ですが、私はそこに映画(および映画館)の価値を見出しつつあります。

とか言って、私もバズりを意識してSNSに投稿したりしてるんですけどね・・・

※アイキャッチは『黒川の女たち』松原文枝監督舞台挨拶の様子(9月7日)

高田世界館支配人 上野迪音(うえの・みちなり)

上越市出身。2014年より日本最古級の映画館「高田世界館」の運営に携わる。映画文化を地域に根付かせようと、さまざまな取り組みを行っている。

高田世界館 http://takadasekaikan.com/