新潟県上越市高田地区に現存する日本最古級の映画館「高田世界館」。動画配信全盛の現代にあって、映画館を盛り立てようと日々奮闘する支配人の上野迪音さんに、映画の楽しみ方を教えていただきます。

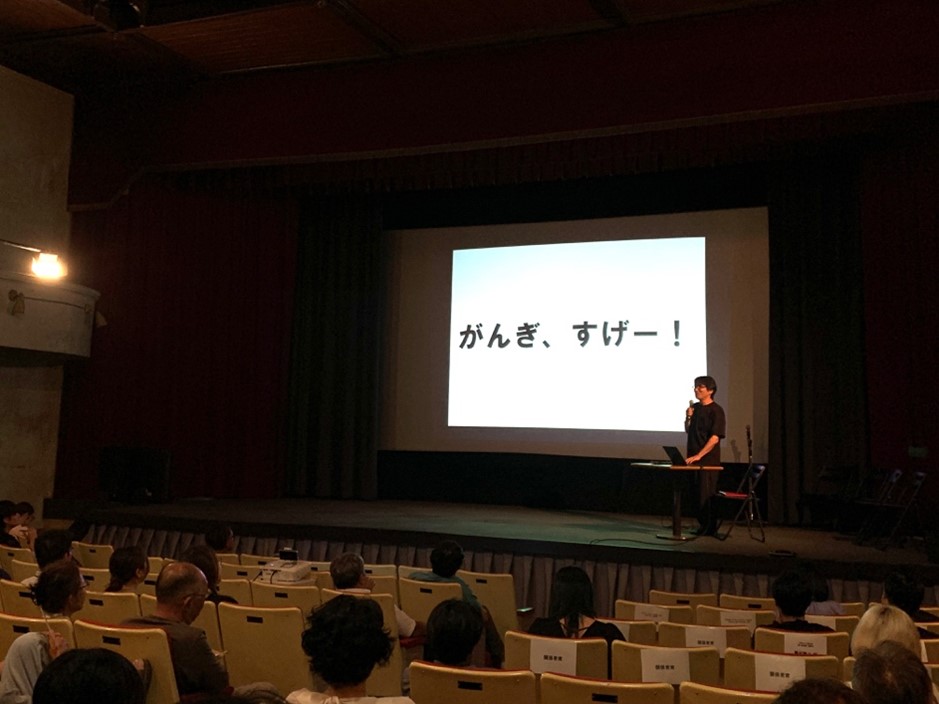

先日のことになりますが、前々回のコラムでも紹介した「たてよこ書店」主催のトークイベントが高田世界館で開催されました。内容は高田の街の将来を語り合うような趣向のもので、当日はまちづくり関係者含め多くの方が集まり、普段は映画館に足を運ばないような政治家の姿も見られるなど、少し緊張感のある雰囲気もありましたが、メインゲストの建築家・馬場正尊さんのポジティブで弾けるトークが始まると、それに引っ張られ、会場は明るい空気に包まれました。

イベントでは、上越・高田でまちづくりに携わるプレイヤーたちも登壇し、馬場さんが一人ひとりの魅力を丁寧に引き出していく展開に。高田で活動する人材の層の厚さを知るとともに、これから新しい動きが生まれそうな予感を会場に漂わせていました。多様な人々が一堂に会したという意味でも、有意義な場だったのではないでしょうか。会場が熱気を孕み、触発されて双方に火花を散らすー。個人的な感覚では、こういうイベントが数年に1度起こるような気がします。

のちのち「あの時のあのイベントがきっかけだった」と振り返られるような、街にとっての節目となる出来事になるかもしれません。登壇者のみなさん、そしてこの場をアレンジしたたてよこ書店・堀田さんの今後の活動に期待したいところです。

さて、私はといえば、こうした場で登壇することもあるのですが、常々「まちづくりにおいて映画館にできることは何だろう」「高田における高田世界館の意義とは」と自問しています。

かつては映画館としても個人としても“まちづくり”を標榜し、様々な活動に首を突っ込んでいた時期もありましたが、徐々に映画館としての機能を優先させる方向へと舵を切り、ある意味ではコンセプトをスリム化し、街との関わりを限定的にしていった経緯があります(前々回のコラム参照)。

その過程で強く感じたのは、映画を上映するという営みは、まちづくりと完全に軌を一にするわけではない、ということでした。経済活動でもある以上当然なのですが、当時はそのことをなかなか理解できず、あれこれ手を出していたなと今となっては思います。

では「映画館とは一体なんなのか」。そんな問いを自らさらに複雑にしてしまったのが、この一ヶ月です。

――それは短編映画の制作です。

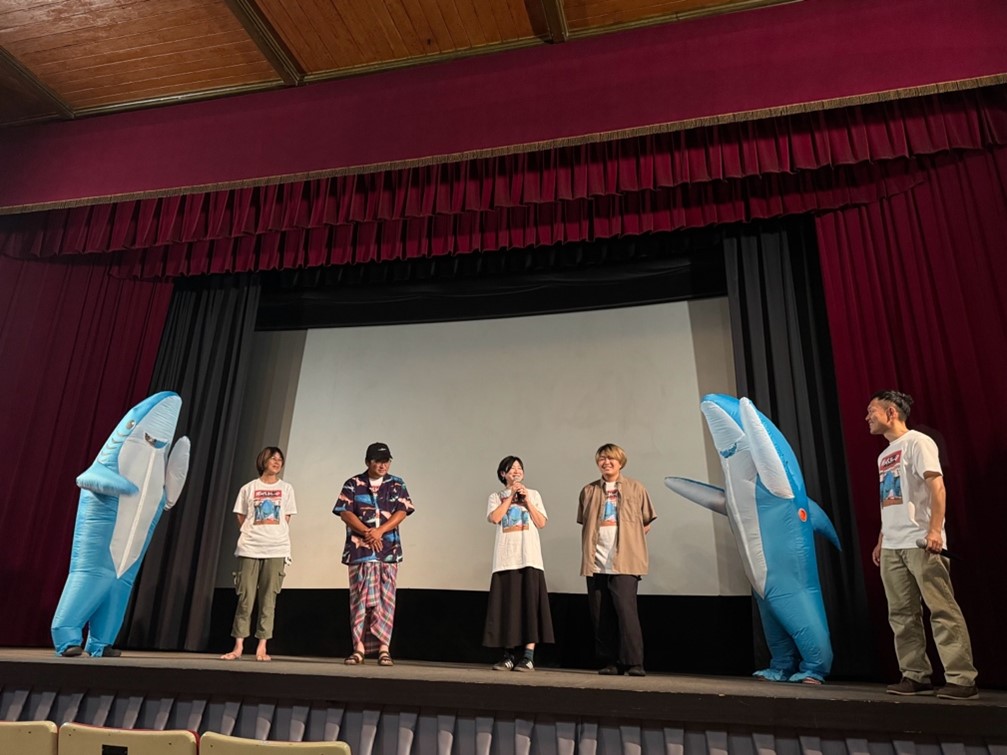

先月のコラムでも触れたように、水不足の上越で生まれた企画ですが、「節水シャーク」という名を冠して公開されると節水を呼びかける啓発動画として多くの人の目に触れ、話題となりました。地域メディアにも取り上げられ、ネットでも拡散されました。

当初は映画館で上映するサメ映画の宣伝になれば…という思惑もありましたが、その狙いは見事に外れ(笑)、結果的にこの短編だけが一人歩きする形に。一時はキー局からの取材オファーまで来るなど、話題になったのは嬉しい反面、「一体何だったのかこのプロジェクトは…」と自分でも首をかしげるほどです。いや、本当にわからない。苦境のミニシアターってここまでやるんだっけ?撮影自体は一日で終わったものの、編集作業は過酷を極め、本業を圧迫したのは言うまでもありません。

副産物として誕生した節水シャークグッズも何やら好評で、今度はその生産に追われる羽目になりました(ありがたいことではありますが!)。気づけば、スタート地点もゴール地点も分からないまま突き進んでいる状態です。

「映画館とは一体なんなのか」。その答えはまだ見えていません。ただ、この迷走(?)の中にこそ、次の展開の芽が潜んでいるのかもしれません。

悩める映画館はこれからも、映画もTシャツも抱えながら、営業を続けていきます。これがまちづくりかどうかはやっぱりわかりません(笑)

高田世界館支配人 上野迪音(うえの・みちなり)

上越市出身。2014年より日本最古級の映画館「高田世界館」の運営に携わる。映画文化を地域に根付かせようと、さまざまな取り組みを行っている。

高田世界館 http://takadasekaikan.com/