新潟県上越市高田地区に現存する日本最古級の映画館「高田世界館」。動画配信全盛の現代にあって、映画館を盛り立てようと日々奮闘する支配人の上野迪音さんに、映画の楽しみ方を教えていただきます。

この原稿を書いている時にちょうど3月11日を迎えました。あれから14年が経ち、私もあれだけ色濃く残っていた地震の時の光景(発生後の不安な日々も含め)が少しずつ遠のいてきたように思います。ただ、つい数日前に大地震に見舞われるという怖い夢を見たあたり、意識せずともある種の強迫観念として残っているのかもしれません。昨年の能登のことも新たに危機意識を持つきっかけとなりました。

話は飛びますが、私が住んでいるのは高田の雁木通りに面した古い家なのですが、昨年の冬にリフォームを行いました。母方の祖父母の代にお店をやっていたということもあり(豆腐屋さんでした)、他の町家同様に玄関スペースが広くとってあったのですが開口部を縮小し、より住みやすくするために断熱性など改良を施した形です。

家の一部分のリフォームでしたので、(別の場所に移ったりしないで)住まいながらの工事でしたが、1カ月ほどかかった工事の期間中は壁や床が剥がされ地面が剥き出しになったりとスカスカの光景が広がりました。

それで、自分では普段通りの生活を送っているつもりでも、やはり違和感があるんですね。今回の工事では寝室エリアは全く関係なかったのですが、夜布団に入る時になんだか胸がザワザワするんです。外でも橋の下でも割とどこでも寝られるタイプの私ですが、家の一部分でも丸裸になっていることに欠損感や不安を感じたのでしょう。家という物体と自分の精神とが意外にも結びついていることを知らされた瞬間でもありました。普段屋根がある所、柱や壁に囲まれたところに住んでいるというのは文字通り私たちの精神を支えているんだろうなと。

逆に言えばそうした状況にないことがいかに心細いことか。自ら望んだ工事ですらこの状況なのですから、地震で被災された方が身を寄せる体育館などでの避難生活が心に暗い影を落としていくであろうことは想像に難くありません。たかがリフォーム程度で烏滸がましいようなのですが、そうした心細さ、不憫さを身をもって知るきっかけとなりました。

こうした不憫な思いはなるべく他の人にも味わわせたくない、そんなようなことを自然に思うようになったのは私が子供を持つようになったからかもしれませんが、なんにせよ、身に染みついた実感に基づく他者への共感、思いやりというのは多くの方にとっても共有されているものなのではないでしょうか。例えばそれは映画館にいても感じることがあります。

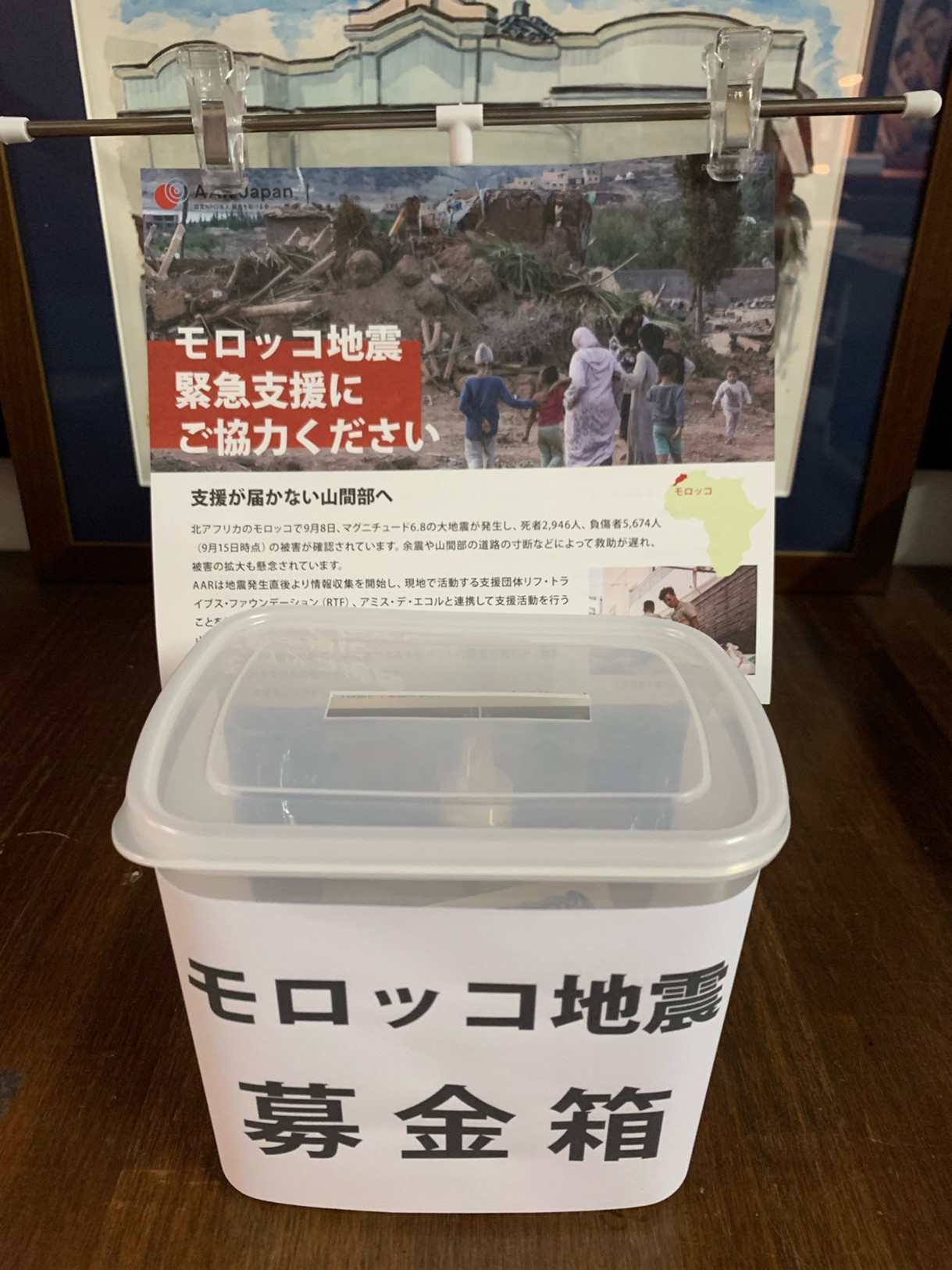

高田世界館では時勢に合わせた企画上映(チャリティ上映含む)を実施することがあるのですが、例えば2022年のウクライナ侵攻直後の企画上映(『ひまわり』)の時には普段では考えられないくらいの寄付金が集まりました。これは何かしてあげたい、寄り添いたいといった気持ちの表れであることは間違いないものでした。

一般的な指標からは、日本には諸外国と比べて慈善事業などに対する寄付の文化がないとも言われていますが、不憫な状況にある人々に対する温かい気持ちというのは決して小さくないと個人的に思います。

そうは言っても時間とともに関心が薄まっていくことは仕方のないことであり、企画上映を毎年やるごとに反響が少なくなっていくことに落胆することもあるのですが、それでも今年の3.11の震災の日に合わせた上映には予想にも増して多くの方が足を運んでくださいましたし、2月のウクライナ戦争の企画上映(『犬と戦争 ウクライナで私が見たこと』)に関して言えば、特にシニアの方が多く詰めかけてくださったのが印象的でした。

シニア層といえば、コロナ禍の余波もあって業界的にも映画館から足が遠のいている世代とも言われるのですが(私が来た10年前に比べたら目に見えて少なくなりました)、久しぶりにこういう瞬間を見られたなと少し嬉しくなりました。反響が得られなくなったことでやや弱気になった自分に対し、勇気をもらったと言ってもいいかもしれません。単に映画を観に来ただけなのかもしれませんが、なにか「想い」のようなものを受け取ったようにも感じました。

そもそも先の戦争(とその後の混乱期)を幼少期に経験している方も多いのかもしれませんし、なんにせよ人生経験が豊かなわけですから、そうした共感へのチャンネルを多く持たれているのかもしれませんね。

市民の中で当たり前のように持っている感覚、良識と言ってもいいのかもしれませんが、諸外国では国内の分断が社会問題になる中で、まだそうしたものが日本では社会で(それも草の根レベルで)共有されているように感じます。そう考えると、だいぶ弱ってきた映画館というのもまだ少しは社会に対してやれることがあるのではないかなと思います。大雑把なようですが、社会をつなぎとめるようなものとして。

某大国の振る舞いを受けて核武装の議論まで出てこようかという時代に突入してきましたが、そうした中で、ご高齢の方々の忌避感にも似た「戦争はいけない」という思いには重いものを感じます。そうだよな、戦争はダメだよ。改めて言葉にしたいことだなと思います。今年は戦後80年という節目ですし、映画館としても8月にめがけて企画を練っていきたいと思います。

さて、世界情勢は混迷を極めておりますが、現在高田世界館ではヨルダン川西岸地区でのパレスチナ人の迫害の実態を追ったドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』を公開中です。今月上旬に発表されたアカデミー賞のドキュメンタリー部門で受賞したことでも話題になった作品です。

映画の中では名ばかりの開発計画を掲げるイスラエル側がそこに居住しているパレスチナの人々の家屋を次々に破壊していく様が収められています。その破壊の対象は家屋だけでなく、つい直前まで子供達がノートを広げて勉強していた小学校も含まれています。

映画の中では名ばかりの開発計画を掲げるイスラエル側がそこに居住しているパレスチナの人々の家屋を次々に破壊していく様が収められています。その破壊の対象は家屋だけでなく、つい直前まで子供達がノートを広げて勉強していた小学校も含まれています。

地震のような自然災害ではなく、人為的な破壊行為。慣れ親しんだ故郷があっという間に失われていくこと。その光景を小さな子供が目の当たりにしたとしたら、どんなにその心を傷つけることでしょうか。

人間としての、社会の中で生きる市民としての価値基準を確認するためにも、ぜひご覧いただきたいと思います。

高田世界館支配人 上野迪音(うえの・みちなり)

上越市出身。2014年より日本最古級の映画館「高田世界館」の運営に携わる。映画文化を地域に根付かせようと、さまざまな取り組みを行っている。

高田世界館 http://takadasekaikan.com/